高須商店・イメージ

愛犬とのコミュニケーションに欠かせないボール遊び。

しかし、「なぜかうちの犬はボールを持ってこない…」と悩んでいませんか?

ボールに興味ないように見えたり、追いかけても途中で落とす姿に、どうすればいいか分からなくなりますよね。

この記事では、犬がボールを持ってこない理由を深掘りし、ボールを持ってくるのはなぜかという犬の本能から解説します。

さらに、運動不足の解消や知的刺激といったボール遊びのメリット、そして飼い主との絆を深めるための、持ってくる教え方のポイントや屋外での注意点まで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、愛犬が持ってこれない理由が分かり、楽しくトレーニングを始めることができるはずです。

ポイント

- 犬がボールを持ってこない具体的な理由がわかる

- 犬の本能とボール遊びの関係性が理解できる

- 初心者でも実践できる「持ってこい」の正しい教え方が身につく

- 愛犬との遊びがもっと楽しくなるヒントが見つかる

犬がボールを持ってこない主な理由

- ボールを持ってくるのはなぜ?犬の本能

- 犬がボールを持ってこれない理由とは?

- そもそもボールに興味ないケースも

- 持っては来るが途中で落とす犬の心理

ボールを持ってくるのはなぜ?犬の本能

高須商店・イメージ

犬が投げられたボールを夢中で追いかけ、飼い主さんの元へ持ってくる行動は、彼らが祖先から受け継いできた「狩猟本能」に深く関係しています。

犬の祖先であるオオカミは、群れで獲物を追いかけて狩りをしていました。

その名残から、多くの犬は動くものを追いかけるという習性を持っています。

ボールが転がったり弾んだりする不規則な動きは、獲物が逃げる様子を連想させ、犬の追いかけたいという本能を強く刺激するのです。

特に、レトリーバー種(獲物を回収する役割を持っていた犬種)などは、この本能が顕著で、物を咥えて運ぶことに喜びを感じる傾向があります。

つまり、犬にとってボールを持ってくる行動は、単なる遊びではなく、本能的な欲求を満たすための重要な活動と言えます。

この本能を理解することが、持ってこない理由を探る第一歩になります。

豆知識:犬が見やすいボールの色は?

犬は人間とは色の見え方が異なり、特に赤色と緑色の判別が苦手です。

芝生の上で遊ぶ場合、赤や緑のボールは景色に同化して見えにくいことがあります。

犬が比較的認識しやすいとされる青色や黄色のボールを選ぶと、ボールを見失いにくくなり、遊びに集中しやすくなるでしょう。

犬がボールを持ってこれない理由とは?

愛犬がボールを持ってこないのには、いくつかの理由が考えられます。

叱る前に、まずはなぜ持ってこないのか、その背景を理解しようとすることが大切です。

主に考えられる理由は、以下の3つに分類できます。

1. 遊びのルールが分かっていない

最も多い理由が、単純に「持ってこい」という遊びのルールを理解していないケースです。

飼い主がボールを投げて、それを愛犬が飼い主の元へ持っていくと、また投げてもらえて遊びが続く、という一連の流れを学習していない可能性があります。

特に、これまでボール遊びの経験が少ない犬にとっては、「投げられた物を持って帰る」という発想自体がないことも少なくありません。

これは犬の知能の問題ではなく、単に教わっていないだけなのです。

2. ボールを「自分のもの」だと思っている

ボールを追いかけて咥えるまでは完璧でも、そこから飼い主さんの元へ戻ってこない場合、「ボールを取られたくない」という独占欲が働いている可能性があります。

犬にとって、苦労して追いかけたボールは「自分で手に入れた獲物」です。

これを飼い主さんに渡すと取り上げられてしまう、と学習してしまった犬は、自分のものにしようとして持ってきてくれないのです。

以前はできていたのに、急に持ってこなくなった場合は、この理由が当てはまることが多いでしょう。

3. 他のことに興味が移っている

犬は好奇心旺盛な動物です。

特に屋外では、ボール以外にも魅力的なものがたくさんあります。

他の犬の匂いや、気になる音、虫の動きなど、ボール以上に興味を惹かれる対象を見つけると、すぐに飽きて遊びを中断してしまうことがあります。

また、家の中であっても、他のおもちゃが散らかっていると集中力が散漫になりがちです。

飽きっぽい性格の犬の場合、この傾向はより強く見られます。

理由別!考えられる原因まとめ

| 犬の行動 | 考えられる主な理由 |

|---|---|

| ボールを追いかけない | ルールが分からない、ボールに興味がない |

| 追いかけるが持ってこない | 独占欲(取られたくない)、他のことに興味が移った |

| 持ってくるが離さない | 独占欲、引っ張りっこ遊びだと思っている |

そもそもボールに興味ないケースも

高須商店・イメージ

すべての犬がボール遊びを好きなわけではありません。

犬種や個々の性格によっては、ボール自体に全く興味を示さないこともあります。

例えば、もともと愛玩犬として品種改良されてきた犬種は、猟犬や牧羊犬に比べて動くものを追いかける本能がそれほど強くない場合があります。

このような犬にとっては、ボールを追いかけることよりも、飼い主さんに撫でてもらったり、のんびり過ごしたりすることの方が魅力的かもしれません。

また、過去の経験が原因でボールを避けている可能性も考えられます。

ボールに関する嫌な経験の例

- 硬いボールが体に当たって痛い思いをした

- ボールを無理やり口から取られて怖い思いをした

- ボールで遊ぼうとしたら飼い主に叱られた

もし愛犬がボールを見ただけで後ずさりしたり、隠れたりするような素振りを見せる場合は、何かネガティブな経験がトラウマになっているのかもしれません。

その場合は無理強いせず、まずはボールの存在に慣れるところから始めるか、ボール以外の遊びを探してあげましょう。

無理にボール遊びをさせる必要はありません。

ロープの引っ張りっこや、知育トイを使った宝探しゲームなど、愛犬が「楽しい!」と思える遊びを一緒に見つけてあげることが、信頼関係を築く上で最も重要です。

持っては来るが途中で落とす犬の心理

「あと少しのところまで持ってくるのに、手前でポトッと落としてしまう…」

これも多くの飼い主さんが経験するお悩みの一つです。

この行動には、犬のいくつかの心理が隠されています。

一つは、前述の通り「ボールを取られたくない」という気持ちと「飼い主さんの元へ戻りたい」という気持ちの葛藤です。

ボールは渡したくないけれど、飼い主さんのそばには行きたい。その結果、飼い主さんとの間に絶妙な距離を保った場所でボールを離す、という行動に出ることがあります。

もう一つ考えられるのは、犬が「ボールを渡す」という最後のステップを理解していないケースです。

彼らにとっては、「ボールを飼い主さんの近くまで運ぶ」ことがゴールになっているのかもしれません。

飼い主さんにボールを手渡さなくても、またボールを投げてもらえると学習している可能性があります。

また、飼い主さんの注意を引きたくて、わざと手元でボールを噛んだり、渡すフリをして焦らしたりすることもあります。

これは「もっと構ってほしい」という気持ちの表れかもしれません。

いずれにしても、無理やりボールを奪おうとするのは逆効果です。

次のセクションで解説するトレーニングを通じて、ボールを渡すと良いことがあると教えていきましょう。

犬がボールを持ってこない時の対処法

高須商店・イメージ

- ボール遊びを教えることのメリット

- 愛犬の運動不足を解消できる

- 犬にとって良い知的刺激になる

- 遊びを通じて飼い主との絆が深まる

- 持ってくる教え方のポイントを解説

- 屋外で遊ぶ時に守るべき注意点

ボール遊びを教えることのメリット

「持ってこい」を教えることは、単に遊びの幅が広がるだけではありません。

愛犬と飼い主さんの双方にとって、多くの素晴らしいメリットがあります。

トレーニングを始める前に、ボール遊びがもたらすポジティブな効果を知ることで、より前向きな気持ちで取り組むことができるでしょう。

この遊びは、犬の心と体の両方に良い影響を与えます。

日々の生活にメリハリが生まれ、愛犬の満足度を高めることにも繋がります。

具体的には、次の3つの大きなメリットが挙げられます。

愛犬の運動不足を解消できる

高須商店・イメージ

最大のメリットは、効率的に運動量を確保できることです。

特に、活発な犬種や若い犬にとって、毎日の散歩だけではエネルギーを発散しきれないことがあります。

ボール遊びは、ダッシュとストップを繰り返すため、短時間でもかなりの運動量になります。

これにより、ストレスが軽減され、家具を噛んだり無駄吠えをしたりといった問題行動の抑制にも繋がる可能性があります。

スペースさえあれば室内でもできるため、雨の日や時間がない時でも手軽に愛犬を満足させられるのは、飼い主さんにとっても大きな利点です。

犬にとって良い知的刺激になる

「持ってこい」は、単なる体力勝負の遊びではありません。

実は、犬の頭脳を大いに使う「知的な活動」でもあります。

飼い主さんの指示を聞き、ボールの落下地点を予測し、それを咥えて飼い主の元へ戻るという一連のプロセスは、犬が考えながら行動することを促します。

ボール遊びで刺激される犬の思考プロセス

- 観察力:飼い主の動きやボールの軌道を見る

- 判断力:どこに走ればボールをキャッチできるか判断する

- 集中力:周りの誘惑に負けずボールに集中する

- 記憶力:「持って行けばまた遊んでもらえる」というルールを覚える

このように、頭と体を同時に使うことは、犬の脳を活性化させ、心身の健康を維持する上で非常に効果的です。

遊びながら学習する喜びは、犬の自信にも繋がります。

遊びを通じて飼い主との絆が深まる

高須商店・イメージ

ボール遊びは、飼い主さんと愛犬が共通のルールのもとで楽しむ、最高のコミュニケーションツールです。

飼い主さんが投げたボールを愛犬が持ってくる。

この単純なやり取りを繰り返す中で、「楽しいね!」というポジティブな感情を共有できます。

愛犬は「飼い主さんと一緒にいると楽しいことが起きる」と学習し、飼い主さんへの信頼感を深めていきます。

また、トレーニングの過程で愛犬をたくさん褒めることは、自己肯定感を高め、より良好な関係を築く上で不可欠です。

アイコンタクトを取りながら遊ぶことで、言葉を使わなくても心を通わせることができ、その絆はより一層強固なものになるでしょう。

持ってくる教え方のポイントを解説

ここからは、初心者の方でも実践できる「持ってこい」の教え方を、ステップごとに解説します。

焦らず、愛犬のペースに合わせて、遊び感覚で進めることが成功の秘訣です。

ステップ1:ボールへの興味付けと「咥える」練習

まずは、ボールが「楽しいもの」だと教えてあげることから始めます。

- おもちゃを選ぶ:愛犬が咥えやすい大きさや素材のボールを選びます。最初は音が鳴るものや、ロープが付いているものでも構いません。

- 興味を引く:愛犬の目の前でボールを転がしたり、動かしたりして興味を引きつけます。愛犬がボールに鼻をつけたり、手で触ったりしたら、たくさん褒めてあげましょう。

- おやつキャッチ:短い距離から、小さなおやつを愛犬の口元に投げてキャッチさせる練習をします。これは「飛んでくるものを口で捕らえる」という動作に慣れさせるためです。成功したら大いに褒めましょう。

- ボールに切り替え:おやつキャッチに慣れたら、数回に1回、ボールを優しく投げてみます。もし咥えることができたら、すぐにご褒美をあげて褒め称えましょう。

ステップ2:「持ってくる」と「離す」練習

ボールを咥えることに慣れたら、次のステップに進みます。最初はリードを付けた状態で、室内など集中できる環境で行うのがおすすめです。

- 短い距離で投げる:まずは目の前くらいの近さにボールを転がします。愛犬がボールを咥えたら、「おいで」と優しく声をかけながら呼び寄せます。もし戻ってきたら、たくさん褒めてあげてください。

- 「ちょうだい」を教える:愛犬がボールを咥えたまま戻ってきたら、「ちょうだい」と言いながら、もう片方の手にご褒美のおやつを見せます。犬がおやつを食べるためにボールを口から離したら、すぐにおやつをあげて褒めます。

- 交換を繰り返す:この「ボール」と「おやつ」の交換を何度も繰り返します。「ボールを渡すと、もっと良いものがもらえる」と学習させることが目的です。

- 遊びを再開する:おやつをあげた後、すぐにボールを拾ってまた投げてあげます。これを繰り返すことで、「ボールを渡せば、楽しい遊びがまた始まる」ということも理解していきます。

- 距離を伸ばす:スムーズにできるようになったら、徐々にボールを投げる距離を伸ばしていきましょう。

ポイント

トレーニングで大切なのは「止め時」です。

愛犬が飽きてしまう前に、「もっと遊びたい!」というところで終わらせるのがコツ。

そうすることで、次回のトレーニングへの意欲が高まりますよ。

トレーニングにおすすめのおやつ

ご褒美に使うおやつは、トレーニングへの集中力を高める重要な要素です。

例えば、PETOKOTO FOODSのおやつは、国産食材を使用し、獣医師が監修した保存料無添加のおやつとして知られています。

フリーズドライ製法で、嗜好性が高いという特徴があります。

ただし、おやつの与えすぎは禁物です。1日の最適カロリー量の10%以内を目安にしましょう。

(参照:ペトコトフーズ公式サイト)

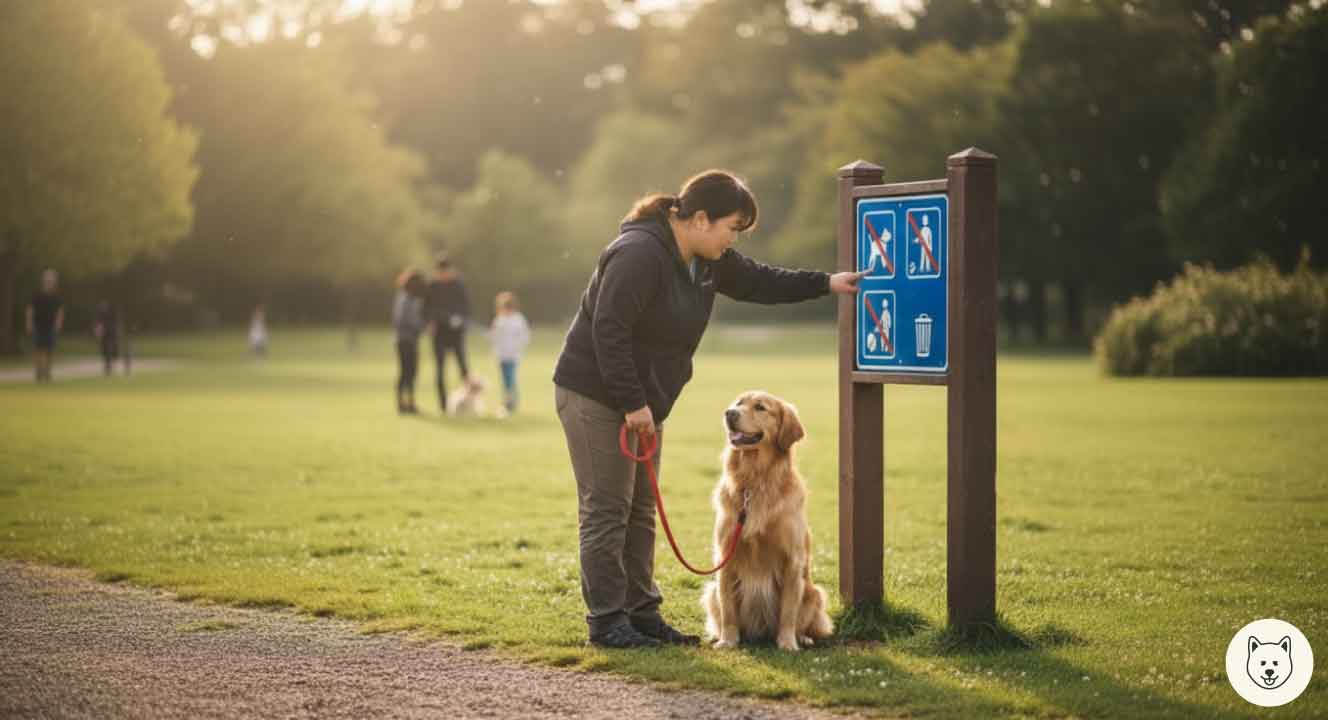

屋外で遊ぶ時に守るべき注意点

高須商店・イメージ

室内での練習に慣れ、いよいよ公園などで本格的にボール遊びをする際には、安全に楽しむためにいくつか注意すべき点があります。

屋外でのボール遊び 注意事項

1. 場所のルールを確認する

公園や広場によっては、犬のノーリードやボール遊び自体が禁止されている場合があります。

ドッグランでも、おもちゃの使用に制限があることも。必ず事前にその場所のルールを確認し、マナーを守りましょう。

2. リードは原則外さない

ドッグランなど、許可された場所以外でリードを外すのは絶対にやめましょう。

ボールに夢中になった犬が、道路に飛び出してしまうなどの事故に繋がりかねません。

広い場所で遊ぶ際は、ロングリードを活用すると安全です。

3. 周囲への配慮を忘れない

他の犬や人がいる場所では、トラブルに発展しないよう細心の注意が必要です。

投げたボールが他の人に当たったり、よその犬がボールに反応して興奮してしまったりする可能性があります。

周囲の状況をよく見て、安全が確保できる場所で遊びましょう。

4. 地面の状態をチェックする

ガラスの破片や鋭い石など、犬が怪我をする可能性のあるものがないか、遊ぶ前に地面を確認しましょう。

また、夏場のアスファルトは非常に高温になり、肉球をやけどする危険があります。

必ず地面の温度も確認してください。

安全管理を徹底することは、飼い主さんの大切な責任です。

ルールとマナーを守って、愛犬とのボール遊びを心から楽しみましょう。

犬がボールを持ってこない悩みを解決へ

高須商店・イメージ

まとめ

- 犬がボールを持ってくるのは狩猟本能によるもの

- 持ってこない主な理由はルールが分からない・独占欲・飽きっぽいなど

- ボール自体に興味がない犬や嫌な経験がある犬もいる

- 手前で落とすのは取られたくない気持ちの表れ

- ボール遊びは運動不足解消や知的刺激になる

- 飼い主とのコミュニケーションツールとして絆を深める効果もある

- 教える際はまずボールに興味を持たせることから始める

- おやつキャッチで「咥える」動作に慣れさせるのが有効

- 最初はリードを付けて室内など集中できる環境で練習する

- 「ちょうだい」はボールとおやつを交換して教える

- ボールを渡すと良いことがあると学習させることが重要

- トレーニングは犬が飽きる前に「もっと遊びたい」ところで終えるのがコツ

- 屋外では場所のルールを守りリードは原則外さない

- 周囲への配慮や地面の安全確認を徹底する

- 全ての犬がボール好きとは限らないため無理強いはしない

「犬がボールを持ってこない」というお悩みは、その理由を理解し、愛犬の気持ちに寄り添うことから解決が始まります。

この記事で紹介した、おやつを使った交換から始める段階的なトレーニング方法は、初心者の方でも安心して試せるはずです。

ボール遊びは運動不足の解消や知的刺激だけでなく、何よりも飼い主さんとの絆を深める絶好の機会となります。

焦らず、愛犬のペースに合わせて、遊びを通して豊かなコミュニケーションを楽しんでみてください。

この記事が、あなたと愛犬の毎日をより充実させる一助となれば幸いです。