高須商店・イメージ

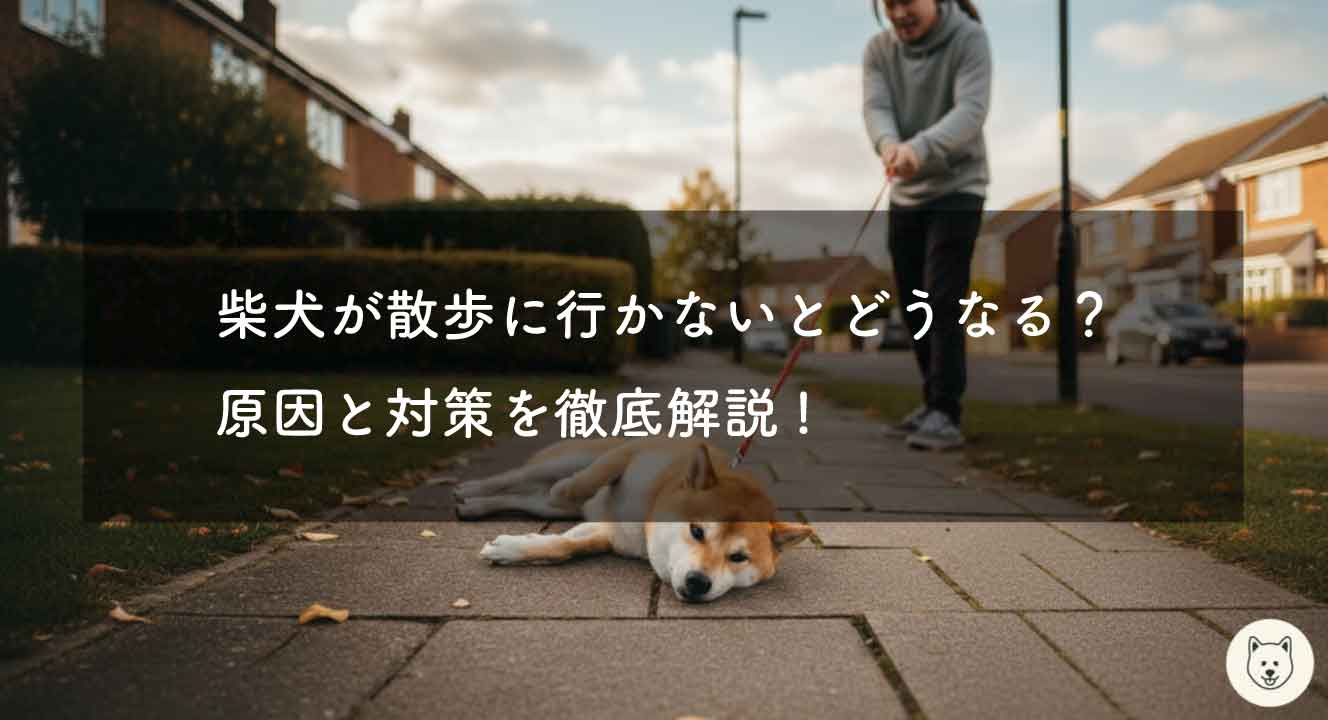

「うちの柴犬が最近散歩に行きたがらないのはなぜだろう…」「もし散歩に行かないとどうなるのか心配」と感じていませんか。

散歩の重要性は理解していても、毎日行けない事情があったり、急に座り込む愛犬を前に途方に暮れたりすることもあるでしょう。

散歩が夜だけになってしまうことへの不安や、逆に散歩の行き過ぎが負担にならないかという疑問も尽きません。

実は、散歩不足は単なる運動不足だけでなく、愛犬のストレスや見逃しやすい散歩不足のサインにつながり、場合によっては散歩しない犬の寿命にも影響を与える可能性があります。

この記事では、柴犬が散歩を嫌がる理由を解き明かし、具体的な改善策を分かりやすく解説します。

ポイント

- 柴犬が散歩に行かないことによる具体的なリスク

- 散歩を嫌がる理由と愛犬の隠れたサイン

- 状況に応じた散歩拒否への正しい改善策

- 忙しい飼い主でもできる散歩の工夫と注意点

柴犬が散歩に行かないとどうなる?心身への影響

- まずは知っておきたい散歩の重要性

- 散歩不足でたまる愛犬のストレス

- 見逃さないで!犬の散歩不足サイン

- 散歩しない犬の寿命への影響とは

- 柴犬が散歩に行きたがらないのはなぜ?

まずは知っておきたい散歩の重要性

高須商店・イメージ

柴犬にとって散歩は、単に体を動かすだけの時間ではありません。

心と体の両方の健康を維持し、社会で暮らしていくために不可欠な、非常に重要な日課です。

元々猟犬としてのルーツを持つ柴犬は、豊富な運動量を必要とする犬種であり、そのエネルギーを発散させるためにも散歩は欠かせません。

主な役割は、大きく分けて3つあります。

1. 身体的な健康維持

まず、最も分かりやすいのが健康面への貢献です。

適度な運動は筋肉や関節を強化し、肥満を防ぎます。肥満は心臓病や糖尿病、関節炎など、さまざまな病気のリスクを高めるため、日々の散歩によるカロリー消費と筋力維持は、愛犬の健康寿命を延ばす上で極めて重要です。

また、心肺機能を向上させる効果も期待できます。

2. 精神的な安定と本能の充足

散歩は、柴犬の精神的な安定にも大きく寄与します。

外に出て様々な物の匂いを嗅いだり、音を聞いたり、景色を見たりすることは、犬にとって大きな刺激となり、退屈な時間から解放してくれます。

特に、匂いを嗅ぐ行動は犬の本能的な欲求を満たす上で大切で、これを満たしてあげることでストレスが軽減され、心が満たされます。

ポイント

散歩は、運動欲求だけでなく「探求したい」「縄張りを確認したい」といった柴犬本来の本能を満たすための大切な時間です。

これが満たされないと、精神的な不調につながることがあります。

3. 社会性を育む機会

子犬期から成犬期にかけて、散歩は社会性を身につけるための絶好のトレーニングの場となります。

他の犬や飼い主さん、子供、車や自転車など、家の中では経験できない様々な対象と出会うことで、社会のルールを学びます。

こうした経験を通じて、他の犬や人に対して過度に怯えたり、攻撃的になったりすることを防ぎ、落ち着きのある堂々とした性格を育むことができるのです。

散歩不足でたまる愛犬のストレス

もし柴犬が必要な散歩に行けない日が続くと、身体の中にエネルギーが溜め込まれるだけでなく、精神的にも大きなストレスを抱えることになります。

人間がずっと家に閉じこもっていると気分が滅入るように、犬も同様に精神的な負担を感じるのです。

散歩に行けないことで引き起こされるストレスは、様々な問題行動の引き金となります。

例えば、以下のような行動が見られるようになったら、それはストレスが原因かもしれません。

- 無駄吠えが増える: 些細な物音に過剰に反応して吠え続ける。

- 破壊行動: 家具やスリッパなどを噛んで壊す。

- 自傷行為: 自分の尻尾を追いかけ回したり、手足をしつこく舐め続けたりする(肢端舐性皮膚炎)。

- 落ち着きがなくなる: 家の中を絶えずウロウロと歩き回る。

これらの行動は、有り余ったエネルギーと、外の世界から刺激を受けられない退屈さ、そして本能的な欲求が満たされないことへの不満が表れたものです。

特に活動的な柴犬にとって、散歩による刺激とエネルギー発散は、精神衛生を保つためのバランサーの役割を果たしています。

注意

ストレスは問題行動だけでなく、免疫力の低下を招き、下痢や嘔吐、皮膚炎といった体調不良の原因にもなり得ます。

愛犬の行動の変化は、心からのSOSサインと捉えることが大切です。

また、散歩は飼い主とのコミュニケーションを深める貴重な時間でもあります。

この時間が不足すると、飼い主との信頼関係が希薄になり、精神的な孤独感を深めてしまう可能性も否定できません。

見逃さないで!犬の散歩不足サイン

高須商店・イメージ

犬は言葉で「運動が足りない」と伝えることができないため、飼い主がそのサインを敏感に察知してあげることが重要です。

散歩不足が続くと、犬は行動や身体に様々な変化を示します。

愛犬に以下のようなサインが見られないか、日頃から注意深く観察してみましょう。

サインは大きく「身体的なサイン」と「行動的なサイン」に分けられます。

「最近、うちの子ちょっと太ったかも…?」と感じたら、それは散歩不足のサインかもしれません。

体重管理は健康の第一歩ですよ。

| サインの種類 | 具体的な例 |

|---|---|

| 身体的なサイン |

|

| 行動的なサイン |

|

特に注意したいのが、体重の増加です。

運動による消費カロリーが摂取カロリーを下回れば、人間と同じように肥満になります。

肥満は関節への負担を増やし、様々な病気の原因となるため、最も分かりやすく危険なサインと言えるでしょう。

日々のブラッシングやスキンシップの際に体を触り、肉付きの変化を確認する習慣をつけることをおすすめします。

散歩しない犬の寿命への影響とは

「散歩不足は健康に良くない」と漠然と分かっていても、「寿命にまで影響するの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

これに関して、散歩を含む定期的な運動が犬の寿命に良い影響を与える可能性を示唆する研究報告があります。

例えば、American Geriatrics Society(米国老年医学会)の2022年の学術集会で発表された研究によると、定期的に運動をしている犬は、ほとんど運動しない犬に比べて長生きする傾向があるというデータが示されたとされています。

運動不足が直接的に寿命を縮めるというよりは、運動不足が引き起こす様々な健康問題が、結果として寿命に影響を与えると考えられます。

具体的には、以下のような流れが想定されます。

散歩不足 → 運動不足 → 肥満・筋力低下 → 関節炎、糖尿病、心臓病などのリスク増大 → 生活の質の低下・寿命への影響

注意点

この情報は特定の研究結果を紹介するものであり、全ての犬に当てはまるわけではありません。

しかし、適度な運動が健康維持に重要であることは広く認識されています。

もちろん、寿命は食事や遺伝、生活環境など様々な要因が複雑に絡み合って決まるため、散歩だけで全てが決まるわけではありません。

しかし、飼い主がコントロールできる数少ない健康習慣の一つとして、散歩が愛犬の健康寿命を延ばすための重要な鍵を握っていることは間違いないでしょう。

柴犬が散歩に行きたがらないのはなぜ?

いつもは喜んで散歩に行くはずの柴犬が、急に玄関で踏ん張ったり、外に出るのを嫌がったりすることがあります。

この「散歩拒否」には、必ず何かしらの理由が隠されています。

頭ごなしに叱るのではなく、まずは愛犬がなぜ行きたがらないのか、原因を探ってあげましょう。

主な原因は、以下の3つに大別できます。

1. 身体的な問題(痛みや不調)

最も注意すべき原因です。

怪我や病気で体のどこかが痛いため、歩きたくないのかもしれません。

特に、足の裏(肉球)は傷つきやすく、飼い主が気づかないうちに小石が挟まったり、ガラス片で切ったりしている可能性があります。

また、関節炎やヘルニアといった内部的な痛みを抱えている場合も考えられます。

散歩拒否の他に、「元気がない」「食欲がない」「体を触られるのを嫌がる」といった様子が見られる場合は、病気の可能性が高いので、すぐに動物病院で診てもらいましょう。

2. 精神的な問題(恐怖や不安)

過去の散歩中に何か怖い経験をしたことが、トラウマになっているケースです。例えば、

- 他の犬に激しく吠えられた

- 工事現場の大きな音に驚いた

- 車やバイクがすれすれを通り過ぎて怖かった

といった経験が原因で、「散歩=怖いことが起きる場所」と学習してしまった可能性があります。

特定の道や場所でだけ嫌がるそぶりを見せる場合は、この原因が考えられます。

3. 環境や気分によるもの(わがまま)

柴犬は頑固で独立心が強い一面もあるため、単純に「今は行きたくない気分」という理由で拒否することもあります。

また、夏の暑い日や冬の寒い日、雨が降っている日など、天候が不快で外に出たくないというケースも多いです。

豆知識:頑固な「拒否柴」

リードを引っ張られてもテコでも動かない柴犬の姿は「拒否柴」と呼ばれ、SNSなどで話題になることもあります。

これは柴犬特有の頑固さが表れた行動ですが、その裏には何らかの理由が隠れていることを忘れないようにしましょう。

これらの原因を見極め、それぞれに合った対処をしてあげることが、散歩嫌いを克服する第一歩となります。

柴犬が散歩に行かないとどうなる?原因と対処法

高須商店・イメージ

- 途中で座り込むときの心理と理由

- 散歩拒否の具体的な改善策を紹介

- 毎日散歩に行けない場合の工夫

- 散歩は夜だけでも問題ないの?

- 散歩の行き過ぎは逆効果になる?

- 柴犬が散歩に行かないとどうなるか再確認

途中で座り込むときの心理と理由

散歩の途中で突然柴犬が座り込んで動かなくなるのは、飼い主にとって悩ましい行動の一つです。

この行動にも、様々な心理や理由が隠されています。

前述の「行きたがらない理由」と重なる部分もありますが、散歩の途中で起こる特有の理由も存在します。

1. 疲れや体力の限界

単純に疲れてしまった、という分かりやすい理由です。

特に、子犬やシニア犬は体力がなく、長時間の散歩には耐えられません。

また、夏の暑い日はアスファルトの熱で体力を消耗しやすいため、普段より短い距離でも疲れてしまうことがあります。

愛犬の息が上がっていないか、足取りはしっかりしているかを常に確認しましょう。

2. 恐怖や警戒心

特定の場所や対象物に対して恐怖を感じ、その先へ進むことを拒否している場合があります。

「この角を曲がると、いつも吠えてくる犬がいる」「あの工事現場の音が怖い」といった、過去の嫌な記憶と場所が結びついているのです。

犬が何かの方向をじっと見ていたり、耳を伏せて尻尾を下げたりしている場合は、何かを警戒しているサインです。

3. 飼い主への要求(わがまま)

柴犬は賢いため、「座り込んだら飼い主が言うことを聞いてくれた」という経験を学習することがあります。

例えば、「帰りたくないから座り込む」「抱っこしてほしいから座り込む」「おやつがもらえるまで動かない」といった、自分の要求を通すための手段として座り込みを使っているケースです。

ここで安易に要求に応えてしまうと、わがままがエスカレートする可能性があるので注意が必要です。

愛犬が座り込んだ時、まずは周りを見渡して怖いものがないか、そして愛犬の体調が悪そうでないかを確認することが第一です。

理由によって対処法が全く変わってきますからね。

4. 帰宅の拒否

散歩が楽しくて、まだ家に帰りたくないという意思表示の場合もあります。

特に、家の近くやいつも帰る道順に入った途端に座り込む場合は、この可能性が高いでしょう。

「もっと遊びたい!」という純粋な気持ちの表れです。

このように、一口に「座り込む」と言ってもその背景は様々です。

まずは状況を冷静に観察し、原因を突き止めることが解決への近道となります。

散歩拒否の具体的な改善策を紹介

高須商店・イメージ

柴犬の散歩拒否に直面したとき、無理やりリードを引っ張るのは逆効果です。

散歩がさらに嫌いになってしまう可能性があります。

原因に応じた適切な改善策を試してみましょう。

1. 体調不良が疑われる場合

前述の通り、最優先は動物病院での診察です。

少しでも普段と違う様子があれば、自己判断せずに専門家の意見を仰ぎましょう。

特に痛みを隠しやすい犬の特性を理解し、早期発見に努めることが大切です。

2. 恐怖やトラウマが原因の場合

怖いと感じる対象や場所を無理に克服させようとするのは禁物です。

まずは散歩コースを変更し、愛犬が安心できるルートを選んであげましょう。

怖い場所を避けるだけで、すんなり歩いてくれることも少なくありません。

少しずつ慣れさせたい場合は、怖い場所から遠く離れた距離から始め、おやつをあげるなどして「怖くないよ」と教えていきます。

決して無理強いはせず、愛犬のペースを尊重してください。

3. わがままや気分が原因の場合

このケースでは、飼い主がリーダーシップを発揮することが重要です。

- 主導権を握る: 散歩の主導権は飼主にあることを教えます(リーダーウォーク)。犬が飼い主の横について歩くように練習し、勝手な行動をさせないようにします。

- ご褒美で釣る: どうしても動かない時は、大好きなおやつで気を引いて誘導するのも一つの手です。ただし、これを多用すると「座り込めばおやつがもらえる」と学習してしまうため、あくまで最終手段と考え、上手に歩けた時に褒めてあげる方が効果的です。

- 毅然とした態度: 要求に応えず、しばらく黙って待つのも有効です。「座り込んでも無駄だ」と犬が理解すれば、諦めて歩き出すことがあります。

リーダーウォークの基本

リーダーウォークとは、犬が飼い主の横に寄り添って、飼い主のペースに合わせて歩くことです。

犬が前に出ようとしたらリードを軽く引いて制止し、常に飼い主が散歩をコントロールしている状態を保ちます。

この関係性を築くことで、犬は安心して飼い主についていくようになります。

リーダーウォークについてもっと知りたい方はこちらが参考になります。

(参照:日本インストラクター技術協会)

4. 散歩を楽しくする工夫

マンネリ化を防ぎ、散歩自体を「楽しいイベント」だと再認識させることも大切です。

- コースを時々変える: いつもと違う道は、新しい匂いや発見があり、犬の探求心を刺激します。

- ドッグランを利用する: 広い場所で思い切り走らせることで、ストレス発散と運動不足解消になります。

- おもちゃで遊ぶ: 公園などでボール遊びを取り入れるなど、歩くだけでない楽しみを加えます。

どの改善策を試すにしても、根気強く、愛情を持って接することが最も重要です。

愛犬との信頼関係を深めながら、一緒に問題を乗り越えていきましょう。

毎日散歩に行けない場合の工夫

仕事の都合や体調、悪天候など、どうしても毎日散歩に連れて行けない日もあるでしょう。

理想は毎日の散歩ですが、行けないからといって諦める必要はありません。

行けない日は、別の方法で愛犬の心と体を満たしてあげる工夫をしましょう。

1. 室内での運動や遊びを充実させる

散歩に行けない分、家の中でエネルギーを発散させてあげましょう。

- おもちゃでの遊び: ボールやロープを使った引っ張り合いっこなど、体を動かす遊びを長めに行います。

- 知育玩具の活用: おやつを隠して探させるノーズワークマットや、頭を使っておやつを取り出す知育トイは、犬を飽きさせず、精神的な満足感も与えられます。

- 基本的なトレーニング: 「おすわり」や「ふせ」などのコマンド練習も、集中力を使うため良い刺激になります。

2. 短時間でも外の空気に触れさせる

長時間の散歩が無理でも、5分程度の短い時間でも外に出ることは良い気分転換になります。

- トイレ散歩: 排泄のために外に連れ出すだけでも、外の匂いを嗅いだり風を感じたりできます。

- 抱っこ散歩やカートの利用: 歩かせることができなくても、抱っこしたりペットカートに乗せたりして近所を一周するだけで、脳への良い刺激となります。

週末派のための平日ケア

「平日は短時間、週末にまとめてしっかり」というスタイルも一つの方法です。

平日は上記のような室内遊びや短時間散歩で最低限のケアをし、週末にドッグランや少し遠くの公園へ出かけて思い切りリフレッシュさせてあげることで、バランスを取ることができます。

大切なのは「行けないから何もしない」のではなく、「行けないなりに何ができるか」を考えることです。

愛犬との時間は、長さよりも質が重要ですよ。

ただし、週末に急に長時間の激しい運動をさせると、体に負担がかかり怪我の原因になることもあります。

愛犬の様子を見ながら、徐々にペースを上げていくように心がけてください。

散歩は夜だけでも問題ないの?

高須商店・イメージ

共働きや一人暮らしの飼い主さんにとって、散歩の時間を確保するのは難しく、どうしても夜になってしまうというケースは少なくありません。

結論から言うと、散歩が夜だけになること自体が直ちに大きな問題になるわけではありませんが、いくつかの注意点とデメリットを理解しておく必要があります。

夜の散歩のメリット

- 夏の暑さを避けられる: 夏場は日中のアスファルトが高温になり、犬の肉球をやけどさせてしまう危険があります。涼しい夜の散歩は、熱中症対策として非常に有効です。

- 交通量や人通りが少ない: 車や他の歩行者が少ない時間帯は、犬がリラックスしやすく、飼い主も周囲に気を使いすぎずに散歩に集中できます。

夜の散歩のデメリットと注意点

- 視界が悪い: 暗い夜道では、地面に落ちている危険物(ガラス片やゴミなど)に気づきにくく、犬が誤って踏んだり口にしたりする危険性が高まります。また、飼い主も段差などで転倒しやすくなります。

- 防犯上のリスク: 人通りが少ない分、飼い主自身の安全にも配慮が必要です。なるべく明るく、見通しの良い道を選びましょう。

- 犬の体内時計への影響: 犬は本来、日中に活動する動物です。毎日夜遅くの散歩が続くと、生活リズムが乱れ、体内時計に影響が出る可能性も指摘されています。朝日を浴びることは、体内時計をリセットし、精神を安定させるホルモン(セロトニン)の分泌を促す効果があるため、週に数回でも朝の短い散歩を取り入れられるのが理想です。

夜散歩の安全対策

夜に散歩する場合は、必ずLEDライト付きの首輪やリード、反射材のついた服などを着用させ、車や自転車から犬の存在が見えるように工夫しましょう。

飼い主自身も懐中電灯を持つと安心です。

やむを得ず夜だけの散歩になる場合でも、安全対策をしっかり行い、できる範囲で日中の光を浴びる機会(ベランダでの日向ぼっこなど)を作ってあげることで、デメリットを補うことができます。

散歩の行き過ぎは逆効果になる?

「散歩に行かないのは良くない」という意識が強いあまり、良かれと思って長時間・長距離の散歩をさせてしまう飼い主さんもいるかもしれません。

しかし、何事も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」で、過度な散歩はかえって愛犬の体に負担をかけ、逆効果になることがあります。

散歩の適量は、犬の年齢、犬種、健康状態によって大きく異なります。

年齢による適量の違い

- 子犬(~1歳): 骨や関節がまだ発達途中のため、長時間の散歩は禁物です。短い散歩を1日に数回に分けるのが理想的です。無理をさせると、股関節形成不全などのリスクを高める可能性があります。

- 成犬(1~7歳): 最も体力がある時期です。柴犬であれば、1回30分~1時間程度の散歩を1日2回行うのが一般的ですが、個々の体力に合わせて調整が必要です。

- シニア犬(7歳~): 筋力や心肺機能が衰えてくるため、若い頃と同じペースの散歩は大きな負担になります。時間は短くしても回数を増やすなど、体に優しい方法に切り替えましょう。散歩後にぐったりしている、翌日も疲れが残っているようなら、明らかに運動させすぎのサインです。

散歩後の様子をチェック!

散歩から帰宅した後の愛犬の様子を観察することが、量が適切だったかを判断する重要な指標になります。

心地よい疲労感でぐっすり眠るなら適量ですが、息が荒い状態が続いたり、ぐったりして動かなかったりする場合は、距離や時間を見直す必要があります。

散歩の質を重視する

大切なのは、時間や距離といった「量」だけではありません。

ただダラダラと長い距離を歩くよりも、短い時間でも匂いを嗅いだり、少し走ったり、飼い主とコミュニケーションを取ったりする「質の高い」散歩の方が、犬の満足度は高くなります。

愛犬が散歩を楽しんでいるか、その表情や尻尾の動きをよく観察し、それぞれの犬に合ったオーダーメイドの散歩プランを考えてあげましょう。

柴犬が散歩に行かないとどうなるか再確認

この記事では、柴犬が散歩に行かないことによる様々な影響と、その原因や対処法について詳しく解説してきました。

最後に、記事の重要なポイントをリストで再確認しましょう。

まとめ

- 散歩は柴犬の心と体の健康維持に不可欠な習慣

- 散歩不足は肥満や生活習慣病のリスクを高める

- 外からの刺激不足はストレスを蓄積させ問題行動の原因になる

- 他の犬や人と触れ合うことで社会性が育まれる

- 散歩に行かない日が続くと犬の寿命に影響する可能性も指摘されている

- 散歩拒否の裏には痛みや恐怖、わがままなど様々な理由が隠れている

- 散歩不足のサインには体重増加や無駄吠えなどがある

- 途中で座り込むのは疲れや警戒心、飼い主への要求の表れ

- 改善策は原因を見極め、コース変更や飼い主のリーダーシップが鍵

- 毎日行けない場合は室内遊びや短時間散歩で工夫する

- 夜だけの散歩は安全対策を徹底すれば可能だが朝日を浴びるのが理想

- 散歩の行き過ぎは体に負担をかけるため年齢や体調に合わせた調整が必要

- 大切なのは量より質で、愛犬が楽しめる散歩を心がけること

- 散歩拒否の際に無理強いはせず、まずは原因を探ることが重要

- 愛犬との信頼関係を深めながら一緒に問題を解決していく姿勢が大切

柴犬が散歩に行かないとどうなるのか、その不安は多くの飼い主が抱える共通の悩みです。

しかし、その行動の裏には体調不良や過去の恐怖といった、愛犬からの重要なサインが必ず隠されています。

この記事で解説した原因の見極め方と具体的な対策を参考に、まずは愛犬の小さな変化をじっくり観察することから始めてみてください。

毎日の散歩が難しい日でも、室内での工夫や質の高い関わりで愛犬の心を満たすことは可能です。

焦らず、愛犬との信頼関係を第一に、散歩が再び楽しくかけがえのない絆の時間になるよう、心から願っています。